Ori and the Blind Forest - Test

Bockschwer und herzzerreißend melancholisch.

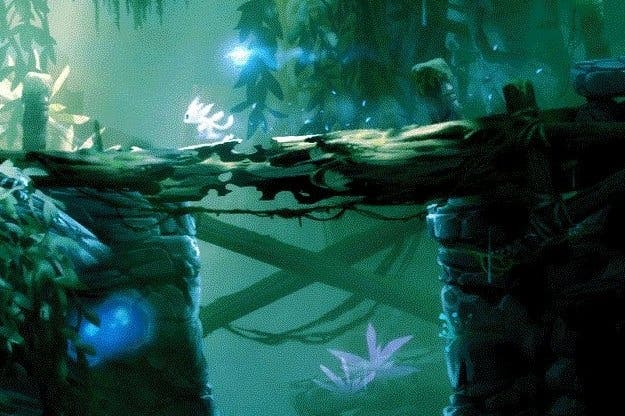

Wenn ich Ori and the Blind Forest in einem Wort beschreiben müsste, ich würde wohl „schön" sagen und damit zwar richtig liegen, aber doch nur an der Oberfläche kratzen. Denn Ori and the Blind Forest ist mehr als nur schön - der Metroidvania-Plattformer des Wiener Entwickler Moon Studios erreicht eine Spieltiefe wie sonst nur die ganz großen Titel des Genres: Super Metroid etwa oder Castlevania: Symphony of the Night. Geschickt haben es die Entwickler verstanden, diesen Anspruch hinter einem handgezeichnet aussehenden Grafikstil zu verbergen, der auch zu einem netten kleinen Plattformer für zwischendurch passen würde. Genau das ist Ori and the Blind Forest aber nicht.

Das Spiel beginnt mit einem herzzerreißenden Prolog, dessen Stimmung sich durch das gesamte Spiel zieht: Der Waldgeist Ori verliert seine Vaterfigur, der Wald um ihn herum stirbt und er weiß weder, warum das geschieht, noch, welche Rolle er dabei spielt. In Ori and the Blind Forest geht es darum, genau das herauszufinden. So beginne ich also damit, meinen kleinen Protagonisten durch diese riesige, gefährliche 2D-Welt zu navigieren, gespickt mit Fallen und Monstern. Wie in Metroidvanias üblich, kann ich unterwegs Magie- und Lebensenergie dazugewinnen, Fähigkeiten ausbauen und so an Stellen gelangen, die zuvor unerreichbar schienen. Neu erfinden die Entwickler das Genre dabei nicht - ihr Spiel wollen sie viel mehr als einen Liebesbrief an Spiele wie Super Metroid oder A Link to the Past verstanden wissen. Extrem gut polierte Spiele also, mit perfekter Steuerung und einer stetigen Lernkurve.

Die selbst so hochgesteckten Ziele scheinen die Entwickler ernst genommen zu haben. Bei Ori and the Blind Forest greifen alle Elemente, die zu einem Spiel gehören, perfekt ineinander: die stimmungsvolle, oft dunkel gehaltene Grafik, die atmosphärische Geräuschkulisse, die präzise Steuerung. Ori springt, wohin ich es will und wann ich will. Das Leveldesign zwingt Spieler dazu, neu erlernte Fähigkeiten sofort auch häufig einzusetzen. Heute schon wieder ein Novum: Das Spiel kann es sich leisten, auf langwierige Tutorials zu verzichten. Es bringt dem Spieler eine neue Fähigkeit bei, erklärt sie einmal in einer kurzen Texteinblendung und konfrontiert ihn anschließend mit ein paar simplen Levelbausteinen, an denen sie ausprobiert werden muss.

Ein Spiel für jedermann ist Ori and the Blind Forest deshalb aber noch nicht - es vergibt nämlich kaum Fehler. Stattdessen verlangt es, die gleiche Stelle zehn oder zwanzig Mal zu probieren, bis es schließlich gelingt, sie zu meistern. Weil die Entwickler um den Schwierigkeitsgrad ihres Spiels wissen, lassen sie es Oris Bildschirmtode mitzählen - beinahe zynisch wirkt das. Mehr als bei anderen Metroidvania-Spielen stehen hier anspruchsvolle Plattformer-Passagen im Mittelpunkt. Teilweise wird nicht weniger verlangt als die perfekte Beherrschung aller erlernten Fähigkeiten. Einzig das Speichersystem hilft dabei ein wenig. Neben rar gesäten festen Speicherpunkten lassen sich selbige nämlich auch jederzeit auf Knopfdruck selbst erzeugen - dafür muss der Spieler nur ein paar Manapunkte opfern. Die gleichen Punkte werden allerdings auch benötigt, um bestimmte Türen im Spiel zu öffnen: ein schwieriges Abwägen zwischen dem Risiko, einen größeren Teil des Spiels wiederholen zu müssen, und der Sicherheit eines nahen Speicherpunktes ist die Folge.

Trotz relativ freien Speichersystems wollte ich meinen Xbox-One-Controller mehr als einmal gegen die Wand werfen. Das liegt nicht zuletzt an einigen Stellen, an denen Speichern unmöglich ist. Nach etwa drei Spielstunden etwa wurde ich von aufsteigendem Wasser durch einen ausgehöhlten Baum gejagt - gefühlt ging es immer schneller nach oben, unzählige Male starb Ori an dieser Stelle den Tod durch Ertrinken. Auch einige der Kämpfe gegen größere Gegner gestalten sich vor allem im späteren Spielverlauf schwierig. Oris Hauptattacke sind ein paar Energiebälle, die er über kurze Distanz auf Gegner schleudert. Die Nähe zum Feind macht ihn jedoch gleichzeitig verwundbar für Gegenattacken. Die Alternative besteht häufig darin, Projektile per Fähigkeit auf die Gegner zurückzuschleudern, was perfektes Timing verlangt. Wie immer bei schwierigen Stellen in anspruchsvollen Spielen gilt auch hier: Das Erfolgserlebnis ist danach umso größer.

Ich glaube, ich habe noch nie bei einem so schönen Spiel so sehr geflucht wie bei Ori and the Blind Forest. Nicht über das Spiel, sondern über mich. Darüber, dass es mir wiederholt nicht gelang, einen Endboss zu besiegen, dass ich schon zum vierten Mal hintereinander in den gleichen Stacheln das Zeitliche segnete, dass ich die neue Fähigkeit noch nicht gut genug beherrschte, um Abgründe zu überwinden, Mauern zu erklimmen und Hindernissen auszuweichen. Immer hatte ich die Gewissheit: Nicht das Spiel trägt die Schuld an Oris Tod, sondern ich, ich ganz allein. Ein Umstand, der mehr noch als die wunderschöne Grafik und die melancholische Atmosphäre des Spiels von hervorragendem Spieldesign zeugt. Manche mögen Ori and the Blind Forrest dennoch frustrierend finden. Für Liebhaber von Metroidvania-Spielen und anspruchsvollen Plattformern ist das Spiel aber ein Pflichtkauf.